教育的终极目标是全面关注学生的成长

李镇西老师《李希贵为我撑伞,何罪之有?》博文中,有一段与李希贵老师谈论教育问题的对话,颇有深意。李希贵说:“莫言和他哥哥经历的对比,真是打了中国教育的耳光!”李镇西问为什么,他说:“前天我还和莫言两兄弟一起吃饭,我在高密一中做校长时,莫言哥哥是副校长,文笔非常好,但缺乏莫言的想象力和创造性,因为他读了小学、中学和大学。而莫言,小学只读了四年半,便辍学了,连小学毕业证都没拿到。但他的想象力和创造力因此而没有受到任何影响,自由自在,最后才能写出那么好的作品。所以,我们的教育,不要压抑孩子的个性,不要扼杀孩子的天赋。”

石破天惊的大实话。莫言的哥哥因为在学校读书的时间长:读了小学、中学和大学,虽然文笔很好,但是却没有了想象力和创造性,写不出莫言诺贝尔文学奖那样的好作品。而莫言则不然,他只读了四年小学,在学校读书时间短,个性和天赋没有被压抑扭曲,因此具有丰富的想象力,所以成为著名的文学家。作为教育领军人物,李希贵“我们的教育,不要压抑孩子的个性,不要扼杀孩子的天赋”那句话,客观委婉地批评了现行教育体制弊端。

长期以来,许多有识之士和有良知的教师,深切认识到应试教育对学生成长的种种危害,他们期盼能够对教育进行彻底有效的改革,全面关注学生的成长:保护护学生的个性和天赋,给学生提供舒适的成长环境。这样,既给学生放飞理想打开了樊笼,也给老师教育教学紧绷着的“弦”缓解了张力。

苏霍姆林斯基说“教育的终极目的应该是向人传送生命的气息”。这话醍醐灌顶,学校教育就是关注学生成长,向学生传递成长的正能量。泰戈尔说:“培养学生面对一丛野菊花而怦然心动的情怀”。这种情怀就是关爱生命成长,维护美丽多姿的成长态势。一个对自然万象和社会生活无动于衷的人,不会成为治世济民的英雄豪杰,一个对生命冷漠无情的人,不能成为以天下为己任的领军人物。教育名人姜晓东对学校教育的定义是:“教育即成长,学校即自然”。这话准确地诠释了教育的特性和终极目标,与李镇西、李希贵等教育大家的见识如出一辙。不管他们振聋发聩的呼声能够改变多少教育现状,但至少给沉闷压抑的应试教育带来一片春光和美好的希望。

全面关注学生的成长,要求教育以宽容的姿态和发现的眼光对待学生,不断发现和保护学生的成长个性,教育行为必须符合学生成长发展规律,贴近社会生活和生产发展的实践:提供优良舒适的成长环境,尽量使各种生命都得到健康茁壮的成长。如果人为地更改或者破坏这个成长规律,过多干预教育发展形式和走向,片面追求考试分数和升学率,无异于揠苗助长,扭曲学生的理想诉求,蛮不讲理地强行决定学生的兴趣爱好,影响学生的成长结果。

客观老说,教育需要对学习状况、考试成绩和升学概率进行研究,但不能仅仅停留在这个层面上,要尽可能地让学生在“学会学习、学会考试、取得高分”的同时,能够结合每个人自身的实际需求,提供具有个性发展的教育环境,也就是全面关注学生的成长状态、成长方式和成长目标,培养学生终身发展的能力。在给学生书本知识的基础上,再尽可能多地给他们书本外的知识,让学生吸收更多的养分,成为既有学习能力、考试能力,又有发展能力和创新能力的人才。

但不幸的是,现在的教育沦为高考取仕的工具,一直在追求分数的高速竞争轨道上运行。很多孩子从小学开始就被迫参加各类培训班,就是为了考试取得高分数,能在各种选拔性考试中脱颖而出。学校为了考试名次和升学率,被迫推行题海战术和熬油策略,力求在一定的单位时间里最大限度地榨取学生的体力和智力,考出高分数。学生被整齐划一地反复训练着各种应试技能,变成了学习文化课和应试的机器。教育背上沉重的社会功利的包袱,学校被潜规则禁锢束缚,学生被考试分数捆绑住手脚,就会离教育宗旨和终极目标越来越远。

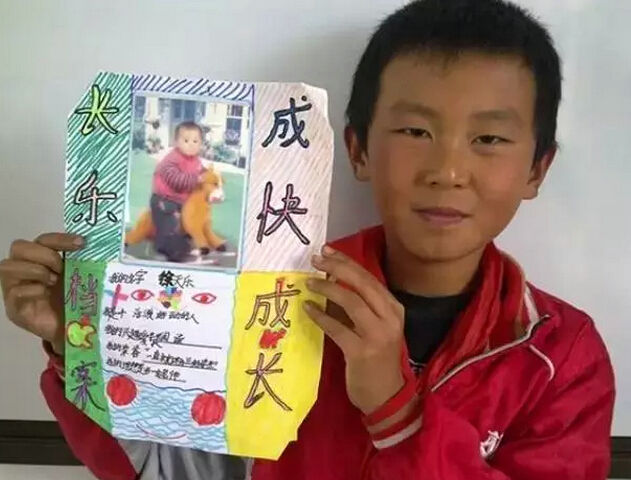

由此看来,教育教学改革任重道远,全面关注学生的成长,实现教育的终极目标还有很长的路要走。我们当老师的依靠个人的力量革除弊端痼疾,心有余而力不足。不过,我们可以在教学工作中为实现这个教育终极目标尽绵薄之力:不排斥考试分数不好的学生,不刻意追求整齐划一的成长高度和姿态,在致力于获取良好考试分数的前提下,尽可能保护学生的个性和天赋,给学生保持兴趣爱好提供必要的方便,使各类学生都得到幸福快乐的成长。千万个老师自觉行动起来,虽然不能彻底改变教育现状,不能左右滚滚向前的教育车轮的走向,但作用和意义却是巨大的不可估量的。

(本文为作者原创,如有转载请联系作者授权)

下一篇:孩子是在我们看不到的地方长大的