教育经济学=焦虑经济学?这7大套路,你中招了吗?

大部分家长都给孩子报了兴趣班,有的还不止一个两个,最牛的那位给孩子报了7个!

我好奇地问:“那你家娃忙得过来吗?”那位妈妈骄傲地说:“在我的精心安排下,她一周还能匀出一天休息呢!”

接着,她又“开导”我说:“人人都在学,你要不学可就落后了!”

也是前两天,在小区内和上学前班的孩子家长聊到即将上一年级的焦虑。已经为孩子报了各种班的这些家长仍深陷焦虑的泥潭。

细问原因,有的担心孩子上了小学面对一年级学习内容,对已经学了一知半解的知识失去学习兴趣;还有的担心自己孩子虽然报了很多班,但孩子一直坐不住,怕上课受老师“特殊”照顾。

一窝蜂地去凑热闹,孩子家长奔波于各种班之间。这是教育经济学,还是焦虑经济学?上了各种学习班,为何家长的焦虑并没有得到释放?

“焦虑经济学”一词,来源于北大副教授徐凯文,他说“当所有的同事在老师群里讨论教育、升学问题时,所有人都非常焦虑。”

在教育焦虑的大环境中,许多人被“想赢怕输”的心态所绑架,陷入不自觉的焦虑中。

一些机构和个人,正是靠制造家长焦虑和恐惧来赚钱。他们的套路,最常见的有如下7种。

套路一、甩出高大上新名词镇住你

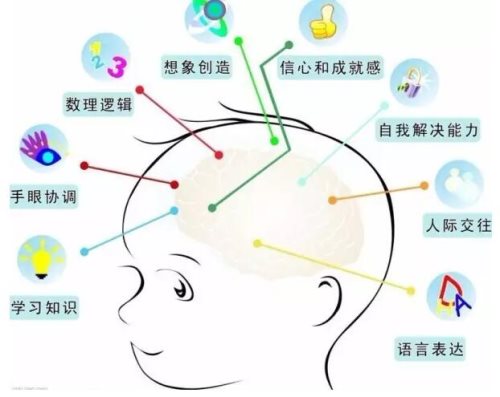

这类套路,通常会甩出各种高大上的名词——蒙台梭利华德福瑞吉欧奥尔森,思维导图感统整合多元智能,3D打印创客STEAM……

这些都是你仿佛听过,却又不甚了解的玩意儿。

不懂没关系,要的就是你不懂,这才能显示出我懂。

既然我更懂,你还不放心把孩子交给我?我们可是这方面的“专家”!

套路二、别人都在学,你不学就跟不上形势

这类套路,主攻家长的攀比心理。

人家都上奥数班,你上不上?不上就进不了好中学,虽不是每个孩子都能进,但不上你就少一次机会。

人家都弹钢琴你弹不弹?虽然全中国就一个朗朗,但熏陶一下总不会错的。

人家都学英语你学不学?如今可是全球一体化时代了啊,将来人人都说英语就你只会say“Hello”……

最重要的是,别人都学了,所以到学校老师就不会再讲了,都一带而过!

总之,你要是不从众,你就是落伍的家长,就是不负责任的家长。

套路三、说不行,就不行,行也不行

网传某著名培训学校招生,三题之内必让孩子败下阵来,务必要让家长产生“天啊!居然三题不过岗”的恐慌心态,乖乖掏腰包买单。

这类套路,奉行的是先吓人,再收钱。

另一种方式是先开个讲座,讲学习之困难,竞争之激烈。接着,再举几个成功的例子,请所谓“老生”谈谈心得。基本上,家长就该动心了。

套路四、山外有山,学无止境

一些家长对自己的孩子还比较自信,但别以为成绩好就不会跳坑,坑多着呢!

你现在成绩好,不补习早晚被别人赶超了!

你英语好算什么,我们这儿还有法语德语西班牙语,艺不压身,多学点儿总没错。

你数学好不算啥,我们这儿有机器人Scratch编程。

你学习好,体育也得练,网球乒乓跆拳道都OUT了,高尔夫击剑马术才时髦,去北美上学的话冰球更少不了。

总之,一山还比一山高,不管合不合适,全面发展才是硬道理。

套路五、机不可失,失不再来

出入培训机构,你一定经常听到“敏感期”这个词。

不管试听的是哪门课,课程顾问肯定会言之凿凿地告诉你,你的孩子正处于某个敏感期(数字、语言、音乐、绘画等),如果错过敏感期,再学可就困难了。到时你会后悔哭死的!

再辅以“一岁半小女孩抓住敏感期会背30首唐诗”“4岁小男孩在绘画敏感期一鸣惊人开了画展”等实例,不由得你不信:过了这村可就没这店啦!

至于是不是每个孩子的敏感期都一样,过了敏感期再学是不是就真不成了,可没人告诉你。

套路六、跟你一起竞争的有…人

中国没别的,就是人多。此类套路明确告诉你,跟你一起竞争的有多少多少人,想想千军万马挤独木桥的场面吧!

当然,对方还会告诉你,如果经过一番高人指点和苦读,也不是没有脱颖而出的可能。

套路七、内幕只有我知道

有一些家长,特别相信什么“内幕”“秘笈”,特别热衷于听各种择校的讲座,所以这类套路往往以深扒各个学校的招生“内幕”为招徕,门口还有“本中心XX同学被XX名校录取”的大幅广告,当然,如果你希望孩子也能上某某名校,来这儿学习是首选。

这些套路,往往还联合出击,一个不行,再换一个,必有一款适合你。只要你焦虑,就该上套了。

教育焦虑是高发的传染病毒

以上提到的这些,真的是孩子需要的吗?如果需要,真的是刚需吗?

所有的孩子都适合学某一种特长吗?所有的孩子都是用同样的时间掌握某一项技能吗?所有的孩子都是在同样的阶段表现出同样的特征吗?所有的孩子都适用同一种教学方法吗?所有的孩子都只有同一个目标吗?这个目标仅仅是考出好成绩上个好学校吗?为了这个目标就不惜牺牲一切吗?

有人说,这种焦虑源于教育的现状,要想在现有教育体制下不让孩子掉队,就要拥有这种价值观。

如果把教育焦虑归结为一切问题的源头,那么它就是一种高发性传染病毒,而且被传染后无法治愈,减轻痛苦的唯一办法就是在教育恐吓中吞下报班的良药。

在散播病毒的人群中,除了那些利用病毒谋取利益的培训机构们,甚至还有我们自己!

我们不自觉地与其他孩子比较,与其他家长比较,唯恐错过什么,焦虑气氛在大家讨论教育的时候、在面对升学问题的时候,总是快速滋生,让所有人身在其中无法自拔。

父母一开始焦虑,钱袋子就要松动了。作为“焦虑经济学”的主要消费者和受害者,怎样擦亮眼睛,来应对利用“焦虑”谋取利益的机构呢?

我认为要内外兼修,修内功了解自己的孩子,认清教育规律;外修分辨宣传虚实,熟悉牟利套路。试试这几点建议:

①接纳孩子的差异

每个孩子的性格、天赋不一样,怎么可能成长速度一样、成长结果也一样呢?每个孩子都是无可替代的,不要因为某一方面的欠缺而否定他,更不要盲目推崇“别人家的孩子”,照搬他人的成功个案。

请正视孩子之间的个体差异,尊重孩子自身的发展规律。

好的教育不应该抹煞差异,而是尊重差异、彰显差异。

②允许孩子失败

考不到一百分又如何?上不了名校又如何?

人生的路很长很长,小时候的一点错误真的会造成不可挽回的影响吗?

有句老话叫“失败是成功之母”,从什么时候起,反而不允许孩子有一点失败了?

失败并不可怕,这可能正是一个教孩子如何面对挫折、解决问题的好机会。

③把学习的自主权还给孩子

经常有父母抱怨每天盯着孩子学习,从这个辅导班赶到那个辅导班,像打仗一样,可是孩子并不领情。

原因很简单,孩子只感觉到了压力和束缚,想挣脱。家长敢不敢把学习的自主权还给孩子呢?让他们自己决定要学什么、学多久?

毕竟,学习是孩子自己的事情。

④放下争强好胜的心

什么是真正的幸福和快乐?是追求他人的认可还是内心的自我肯定更重要?

你的心里是否有一个“孩子不成功就是父母的失败”的想法在困扰你。有没想过换一种方式,试一试只提供鼓励和支持,不施以强迫和改造的父母之爱。

珍惜和孩子共处的时光,比如和他共读一本书,共看一部电影,一起旅行,也许这些并不会提高孩子的分数和能力,但这种温馨和谐的亲子时刻,对孩子内心的滋养远远胜过那些兴趣班。

孩子是独一无二的个体,会绽放出独一无二的特质。父母能否给予他们独一无二的成长体验呢?

下一篇:女儿,我宁愿你不“善良”